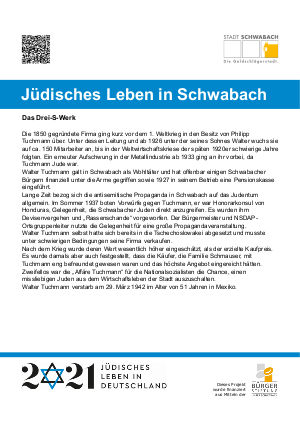

| Karteikarte des Drei-S-Werkes aus der alten Gewerbekartei, Stand 1926. (Stadtarchiv Schwabach) |

Die Firma wurde 1850 von Georg Reingruber gegründet und ging kurz vor dem 1. Weltkrieg in den Besitz des Nürnberger Hopfengroßhändlers Philipp Tuchmann über. Unter dessen Leitung und ab 1926 unter der seines Sohnes Walter florierte die Firma und wuchs auf ca. 150 Mitarbeiter an. Erst der Rückgang beim Bedarf an Grammophonnadeln und die Weltwirtschaftskrise ließen das Geschäft stagnieren. Ein erneuter Aufschwung in der Metallindustrie ab 1933 ging weitgehend an der Firma vorbei, da ihr Inhaber Jude war.[1]

| Max Philipp Tuchmann, Inhaber des Drei-S-Werkes Schwabach von 1913 bis 1926. (Stadtarchiv Schwabach Fotos 4809elektr.Datei.tif) |

Walter Tuchmann galt in Schwabach als Wohltäter. Zur Schwabacher Bürgerstiftung hatte er immer wieder Beiträge geleistet[2] und offenbar hat er auch einigen Schwabacher Bürgern finanziell unter die Arme gegriffen.[3] Schon 1927 hatte er in seinem Betrieb eine Pensionskasse eingeführt.[4]

| Zu Glanzzeiten des Drei-S-Werkes 1928 konnte Walter Tuchmann Prinz Alfons von Bayern, ein Enkel Königs Ludwig I. von Bayern, bei einem Besuch in seiner Firma begrüßen. (Das Original des Fotos befindet sich im Besitz der Familie Schmauser. Stadtarchiv Schwabach Fotos 4581elektr.Datei) |

Lange Zeit bezog sich die antisemitische Propaganda in Schwabach auf das Judentum allgemein, im Sommer 1937 boten Vorwürfe gegen Walter Tuchmann, genannt „Konsul“ weil er Honorarkonsul von Honduras war, Gelegenheit, die Schwabacher Juden direkt anzugreifen. Tuchmann wurde vorgeworfen, dass er Devisenvergehen und „Rassenschande“ begangen hätte. Dies bot dem Bürgermeister und NSDAP-Ortsgruppenleiter Gelegenheit für eine große Propagandaveranstaltung mit dem Streicherwort „die Juden sind unser Unglück“ als Motto, ohne, dass dabei jedoch nennenswert konkrete Vorwürfe erhoben wurden.[5]

| Walter Tuchmann, Inhaber des Drei-S-Werkes Schwabach 1926 bis 1937 und Honorarkonsul von Honduras, mit seiner Ehefrau Elise. (Stadtarchiv Schwabach Fotos 4581elektr.Datei) |

Walter Tuchmann selbst hatte sich bereits in die Tschechoslowakei abgesetzt und musste unter schwierigen Bedingungen seine Firma verkaufen. Nach dem Krieg wurde ihr Wert wesentlich höher eingeschätzt, als der Preis den Tuchmann hatte erzielen können. Es wurde damals aber auch festgestellt, dass die Käufer, die Familie Schmauser, mit Tuchmann eng befreundet gewesen war und sie das höchste Angebot eingereicht hätte.[6] Bis heute sind jedoch keine Unterlagen bekannt, die eine eindeutige moralische Bewertung des Verkaufs ermöglichen. Zweifellos war die hochgespielte „Affäre Tuchmann“ von 1937 für die Schwabacher Nationalsozialisten die Chance, einen missliebigen Juden aus dem Wirtschaftsleben der Stadt auszuschalten. Offen bleibt aber die Frage, ob sich die Käufer seiner Firma ungerechtfertigt an jüdischem Besitz bereichert haben oder ob Walter Tuchmann unter den gegebenen Umständen aus dem Exil heraus keinen höheren Preis dafür erzielen konnte.[7] Als besonders bitter musste er es jedoch empfinden, dass auf den Kaufpreis noch die sogenannte „Reichsfluchtsteuer“ erhoben wurde, sodass er am Ende nur ein Sechstel des tatsächlich gezahlten Kaufpreises erhielt.

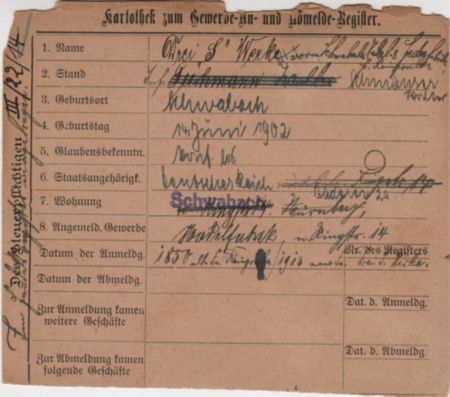

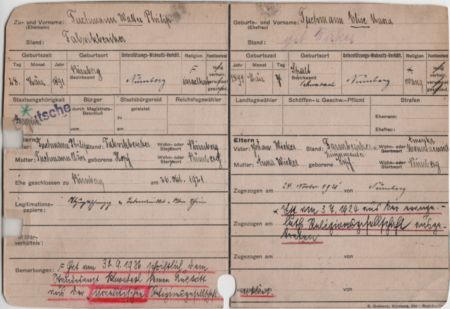

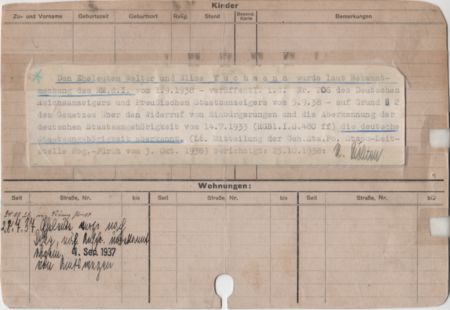

| Walter Tuchmann war Jude, seine Frau Elise Maria evangelisch. Beide sind aus ihren Religionsgemeinschaften ausgetreten, Elise schon 1924, Walter 1936, vielleicht um antisemitischer Verfolgung zu entgehen. (Stadtarchiv Schwabach Einwohnermeldekartei) |

| Auf der Rückseite der Tuchmannschen Einwohnermeldekarteikarte ist nachträglich vermerkt „Eheleute verzogen nach Prag, nähere Anschrift unbekannt, abgemeldet 1. September 1937 von Amtswegen“. Walter Tuchmann war wegen der Anschuldigungen, Devisenvergehen und „Rassenschande“ begangen zu haben, im Sommer 1937 mit seiner Frau nach Prag geflohen. Ein weiterer nachträglicher Vermerk besagt, dass dem Ehepaar, vermutlich wegen der Flucht ins Ausland, gut ein Jahr später die deutsche Staatsangehörigkeit aberkannt wurde. (Stadtarchiv Schwabach Einwohnermeldekartei) |

Nachdem er sich 1937 noch in Prag aufgehalten hatte[8], ist Walter Tuchmann am 29. März 1942 im Alter von 51 Jahren in Mexiko verstorben.[9]

[1]Ein kurzer Überblick über die Firmengeschichte in Eugen Schöler, Sabine Weigand und Wolfgang Dippert, Historisches Stadtlexikon Schwabach. Schwabach 2008. S. 147.

[2]Stadtarchiv Schwabach Stadtkämmerei - Abgabe 1990 Nr. 261/39, Stiftungsbuch der Bürgerstiftung.

[3]Vgl. hierzu Schwabacher Tagblatt Nr. 201 v. 30.8.1937.

[4]Zeitzeugenaussage Wendelin Niggl (biographische Angaben in wie Anmerkung 1, S. 512).

[5]Wie Anm. 3 und Stadtarchiv Schwabach II.1a.15, Bericht vom 3.9.1937.

[6]Stadtarchiv Schwabach Oberbürgermeister Hocheder Nr. 1.

[7]Der Verkauf hatte noch vor der systematischen Enteignung jüdischen Eigentums stattgefunden.

[8]Stadtarchiv Schwabach, Einwohnermeldekartei.

[9]Akt IIIa.732 bei der Wiedergutmachungsbehörde Bayern, jetzt Staatsarchiv Nürnberg.