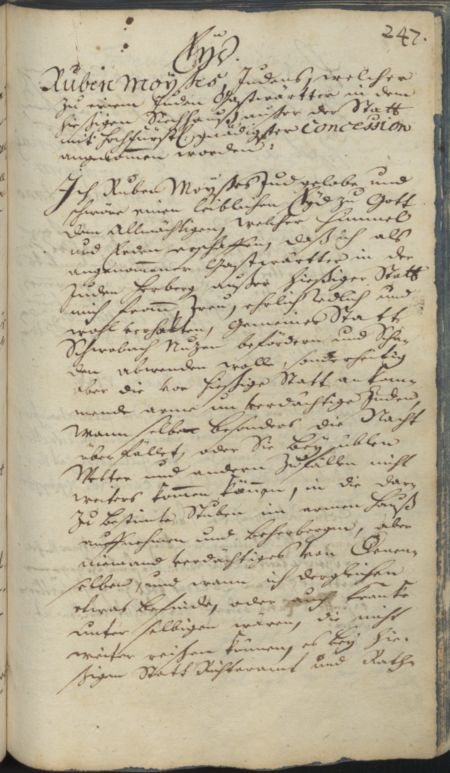

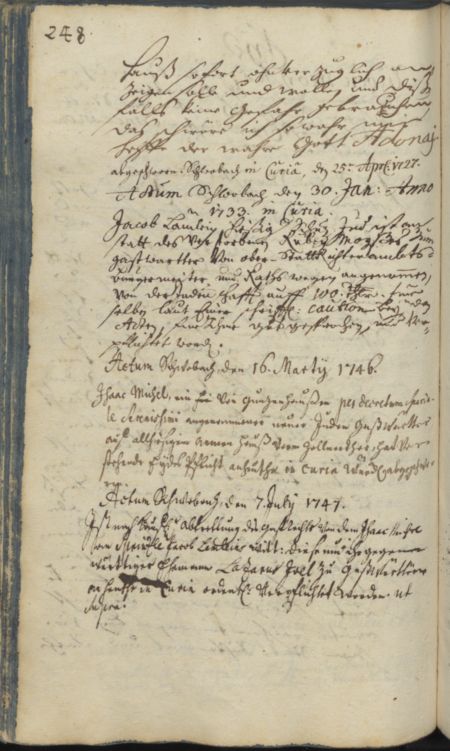

Seit dem Mittelalter war es üblich, dass arme Reisende im Notfall in den städtischen Spitälern eine Unterkunft für die Nacht finden konnten. Offenbar war Anfang des 18. Jahrhunderts in Schwabach das Bedürfnis entstanden, häufiger für „arme, unverdächtige“ Juden[1] ebenfalls eine Übernachtungsmöglichkeit bereitzuhalten. Am 25. April 1727 wurde daher mit landesherrlicher Erlaubnis erstmals ein eigener „gastwärtter in der judenherberg außer hießiger stadt“, Ruben Moyßes, vereidigt. Herberge war eine Stube im städtischen Armenhaus.[2]

|

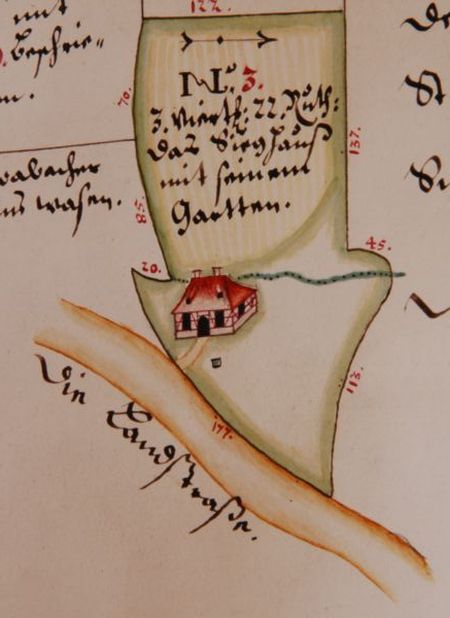

Das Siechhaus, in dem auch die Herberge für arme reisende Juden untergebracht war, befand sich vor dem Zöllnertor an der Landstraße nach Gunzenhausen. (Darstellung von 1715/16 in Stadtarchiv Schwabach III.96 pag. 45) |

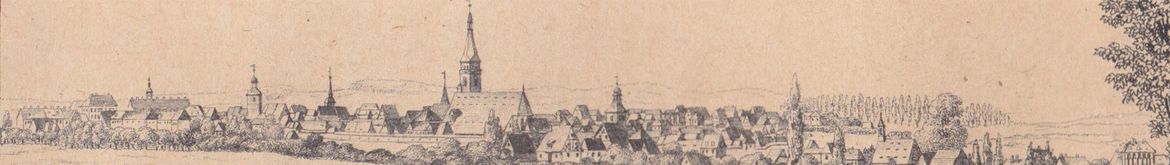

Als Armenhaus fungierte damals das alte Siechhaus vor dem Zöllnertor, um 1400 als „domus leprosorum“ (Haus der Aussätzigen) erwähnt.[3]

Dieses lag außerhalb der damaligen Stadt, der heutigen Altstadt, vor dem Zöllnertor. Im ausgehenden Mittelalter war es als Siechhaus für Aussätzige errichtet worden. Ob man die durchreisenden Juden nicht in der Innenstadt haben wollte, oder pragmatische Gründe für die Nutzung des Armenhauses sprachen, muss dahingestellt bleiben. Für die Schwabacher Judenschaft schien die Übernachtungsmöglichkeit immerhin so wichtig, dass sie 1733 für Jacob Lämlein Heißig, den Nachfolger von Ruben Moyßes, eine Kaution von 100 Talern hinterlegte. Als letzter jüdischer „gastwärttere“ wurde 1747 Lazarus Joel verpflichtet.[4]

|

Das Amt des Juden-Gastwärters wurde als von der Obrigkeit als sicherheitsrelevant angesehen. Deshalb musste er in einem Eid u.a. schwören, dass er nur unverdächtige Personen beherbergt (Stadtarchiv Schwabach III.54 pag. 247-248). |

Wie lange das alte Siechhaus benutzt wurde, oder ob die Funktion der Judenherberge später auf das Haus Synagogengasse 5 überging, das die jüdische Gemeinde 1727 erworben hat und dort auch ein kleines Spital unterhielt,[5] ist nicht bekannt.

| Möglicherweise wurde die Judenherberge in das Haus Synagogengass 5 übertragen, das die jüdische Gemeinde 1727erworben hatte. Bis 1746 befand sie sich jedenfalls noch im alten Siechhaus. |

[1]Stadtarchiv Schwabach III.54 pag. 247-248.

[2]Vgl. wie Anm. 1. Der Band, das „Eidpflichtbuch“, in dem der Eid des „juden-gastwärtters“ von 1727 eingetragen ist, wurde 1638 angelegt und über lange Zeit fortgeführt. Man kann daher vermuten, dass die Vereidigung eines Judengastwärters und in der Folge Einrichtung einer Judenherberge für arme jüdische Reisende in Schwabach erst Anfang des 18.Jahrhunderts notwendig wurde.

[3]Eugen Schöler, Sabine Weigand und Wolfgang Dippert, Historisches Stadtlexikon Schwabach. Schwabach 2008, S. 663-664.

[4]Wie Anm. 1.

[5]Karl Dehm und Gottlob Heckel, Häusergeschichte der Altstadt Schwabach mit einem Verzeichnis der Hausbesitzer. Schwabach [1970], S. 477.