Eruw sind Konstruktionen, die dazu dienen, die strengen Sabbatbestimmungen für Juden zu erleichtern. Indem sie private mit öffentlichen Bereichen verbinden, ermöglichen sie zum Beispiel das Tragen von Gegenständen im ganzen Stadtgebiet, was am Sabbat sonst nur zuhause erlaubt wäre.[1]

| Sabbatdrähte in der Altstadt von Jerusalem. (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Old_Jerusalem_Eruv_at_Tower_of_David.jpg) |

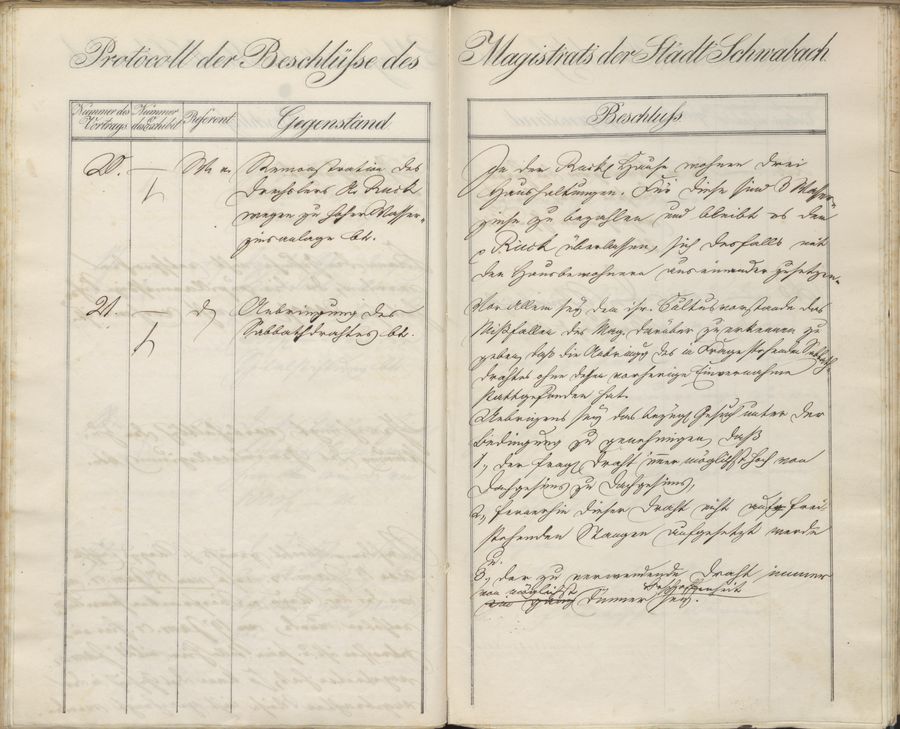

In Schwabach wurden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts solche Eruw in Form von Drähten angebracht. Zwar missbilligte der Magistrat, dass der israelitische Kultusvorstand dies unternommen hatte, ohne dass vorher eine Einvernahme erfolgt sei, erteilte aber 1875 dennoch die Genehmigung. Dazu stellte der Magistrat drei Bedingungen. Die Drähte mussten möglichst hoch von Dachgesims zu Dachgesims gespannt werden, die Befestigung auf freistehenden Stangen war nicht erlaubt und die Drähte mussten von möglichst dünner Beschaffenheit sein.[2]

Folgende Stellen, an denen sich Sabbatdrähte befanden, sind überliefert

- Ludwigstraße

- Haus Zöllnertorstraße 10 bis zu einem Haus an der Nördlichen Mauerstraße

- Nördliche Mauerstraße 26 bis Hördlertorstraße 25

- Boxlohe Nr. 7 zu Südlichen Mauerstraße 11[3]

Die bekannten Sabbatdrähte markieren Stellen am Rand der Altstadt und es ist folglich anzunehmen, dass es sie auch an anderen Ausgängen der Altstadt gegeben hat. Soweit sie in der NS-Zeit noch vorhanden waren, ließ sie der damalige Kreisleiter Wilhelm Engelhardt entfernen.[4]

| Magistratsbeschluss von 1875 zur Anbringung von Sabbatdrähten in Schwabach. (Stadtarchiv Schwabach Magistratsprotokoll vom 26.02.1875 Nr. 21) |

[1]Vgl. Philo-Lexikon Handbuch des jüdischen Wissens. Unveränderter Nachdruck der dritten, vermehrten und verbesserten Aufl. Philo Verlag, Berlin 1936. Frankfurt am Main 1992, Sp. 181.

[2]Stadtarchiv Schwabach Magistratsprotokoll vom 26.02.1875, Vortragnummer 21.

[3]Heinrich Krauß hat die Postitionen in seiner antisemitischen Schrift „Schwabacher Judenforschungen. Kulturbilderbogen aus Franken.“ festgehalten, erstmals veröffentlicht in: Die Heimat Nr. 21-23 und 25-28 (1938), hier Nr. 26. Die Schrift wurde nochmals veröffentlicht in Heinrich Krauß (Hrsg.), Schwabach. Stadt und Kreis. Abhandlungen zur Geschichte und Heimatkunde. Neue <5.> Folge d. Schwabacher Heimatwerkes. Schwabach (1940) S. 245 - 318.

[4]Vgl. wie Anm. 3.