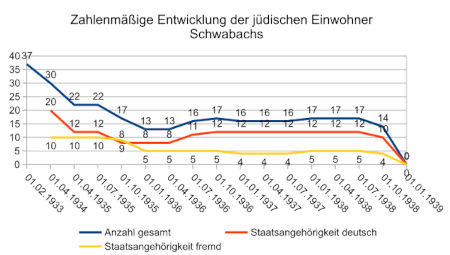

Der zahlenmäßige Niedergang der einstmals recht bedeutenden jüdischen Gemeinde hatte bereits vor 1933 begonnen, wie der grobe statistische Überblick zeigt. Waren nämlich nach dem Ergebnis der Volkszählung von 1833 215 der insgesamt 5969 Einwohner von Schwabach Juden[1], was 3,6 % der Gesamtbevölkerung ausmacht, so wurden 1900 nurmehr 105 Juden unter den 9385 Einwohnern gezählt[2]. Dies entspricht 1,12 %. Bereits im 19. Jahrhundert hatte also eine Abwanderungsbewegung unter den Juden eingesetzt. Dieser Trend hielt weiter an und 1925 waren es nur noch 46 bei 11.729 Einwohnern[3], also 0,39 %. Am 1.2.1933 schließlich war ihre Zahl schon auf 37 gesunken[4].

| Zwar gab es einzelne Zuzüge, aber in der Tendenz blieb ab 1933 die Zahl der Juden in Schwabach rückläufig. |

Mögen die in Schwabach bereits in Weimarer Zeit erkennbaren antisemitisch/rassistischen Bestrebungen zum weiteren Rückgang der jüdischen Bevölkerung beigetragen haben, so brachten die Diskriminierungen und vor allem der systematische Entzug der wirtschaftlichen Existenzgrundlagen bis zum November 1938 das endgültige Aus des jahrhundertelangen jüdischen Lebens in der Stadt. Eine wichtige Rolle dabei spielen die Boykotte etablierter jüdischer Firmen. Bereits im Frühjahr 1934 schloss die Holzhandlung Heinrich Herz, Ende 1935 die Kurz- Woll- und Galanteriewarenhandlung Justin Bleicher und kurz darauf der Modehändler Moritz Rosenstein. 1937 musste wegen des Vorwurfs der „Rassenschande“ und von Devisenvergehen der Nadelfabrikant Walter Tuchmann seine Firma verkaufen.[5] Es folgten in der zweiten Jahreshälfte 1938 die Gold- und Silberspinnerei Schülein[6], der Schuhwarenbedarfshändler Feuchtwanger[7] und der Tabakhändler Manuel Graf[8].

| Seit 1933 verschlechterten sich offenbar die wirtschaftlichen Grundlagen jüdischer Firmen. 1935 schlossen das Kurzwarengeschäft von David Bleicher und das Modegeschäft Rosenstein/Gerstle. Auf dem Faschingszug 1936 machte man sich darüber lustig. (Stadtarchiv Schwabach Foto 809B; Foto: Käthe Schönberger) |

14 Juden waren bis zu diesem Zeitpunkt noch in Schwabach verblieben. Obwohl in der sogenannten „Reichspogrom-“ oder „Reichskristallnacht“ vom 9. auf den 10. November die Synagoge nicht geschändet wurde, weil sie bereits an einen Nichtjuden verkauft war, kam es doch zu Ausschreitungen. So wurden im Haus Regelsbacher Straße 5, in dem ein Jude wohnte, 40 Fensterscheiben mit teils faustgroßen Steinen eingeworfen,[9] sowie die Juden Manuel Graf und Adolf Levite kurzzeitig in „Schutzhaft“ genommen.[10]

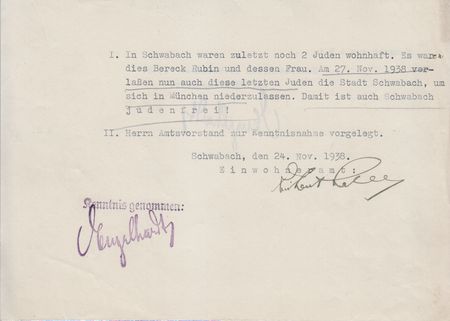

Unter dem Eindruck dieser Ereignisse verließen bis Ende November 1939 die noch übriggebliebenen Juden Schwabach. Stolz teilte das Einwohnermeldeamt dem Bürgemeister und Kreisleiter Engelhardt daraufhin mit: „In Schwabach waren zuletzt noch 2 Juden wohnhaft ... Am 27. Nov. 1938 verlaßen nun auch diese letzten Juden die Stadt Schwabach um sich in München niederzulassen. Damit ist auch Schwabach judenfrei!“ [11]

| Dass am 27. November 1938 auch die letzten Schwabacher Juden die Stadt verlassen würden, teilte das Einwohneramt dem Bürgermeister und Kreisleiter der NSDAP, Wilhelm Engelhardt quasi als Erfolgsmeldung vorab mit. (Stadtarchiv Schwabach III.22.187) |

Von 96 Schwabacher Juden, die wir kennen, konnten 30 ins Ausland auswandern. Die übrigen zogen in große Städte wie Frankfurt und München. Nach heutigem Wissensstand dürften etwa 47 von ihnen in Konzentrationslagern ermordet worden sein.[12]

[1]Stadtarchiv Schwabach I.2.1.

[2]Stadtarchiv Schwabach I.2.22.

[3]Stadtarchiv Schwabach I.2.31

[4]Stadtarchiv Schwabach III.22.187.

[5]Stadtarchiv Schwabach III.24.841.

[6]Stadtarchiv Schwabach III.24.899.

[7]Wie Anm. 5.

[8]Wie Anm. 6.

[9]Ansprache des Bürgermeisters Kurt Kestler am 9. November 1988 an der Schwabacher Synagoge.

[10]Schwabacher Tagblatt Nr. 265 v. 11.11.1938 und Stadtarchiv Schwabach III.1a.15, Bericht vom 05.12.1938.

[11]Stadtarchiv Schwabach III.22.187.

[12]Vgl. Wolfgang Dippert, Schwabach und seine Juden. In: Sabine Weigand-Karg (Hrsg.), Sandra Hoffmann (Hrsg.) und Jürgen Sandweg (Hrsg.), vergessen und verdrängt? Schwabach 1918 - 1945. Schwabach 1997.S. 105 - 112, hie S112.