| Passbild von Eugen Tanhauser aus der unmittelbaren Nachkriegszeit. (Stadtarchiv Schwabach Melde- und Standesamt Abgabe 2000 Nr. 79-157) |

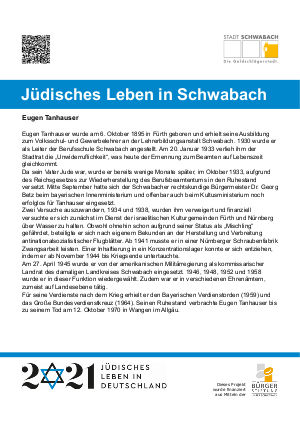

Der spätere Landrat des ehemaligen Landkreises Schwabach wurde am 6. Oktober 1895 in Fürth geboren und erhielt seine Ausbildung zum Volksschul- und Gewerbelehrer an der Lehrerbildungsanstalt Schwabach. 1930 wurde er als Leiter der Berufsschule Schwabach angestellt. Am 20. Januar 1933 verlieh ihm der Stadtrat die „Unwiderruflichkeit“[1], was heute der Ernennung zum Beamten auf Lebenszeit gleichkommt.

| Unwiderruflichkeits-Urkunde mit der am 17. März 1933 die lebenslange Stellung als Beamter der Stadt Schwabach verliehen wurde. (Stadtarchiv Schwabach IV.2.446a) |

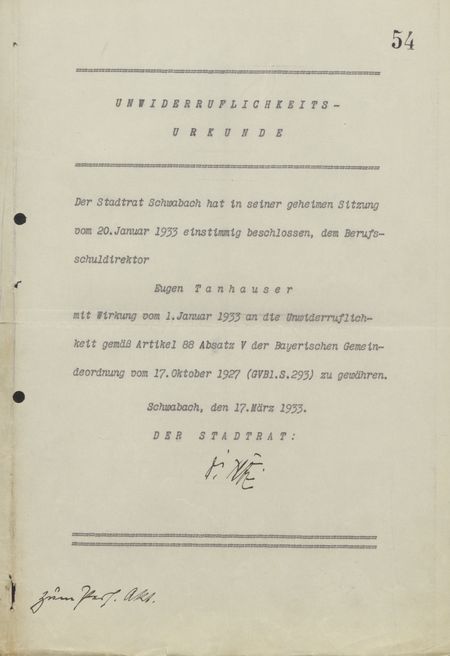

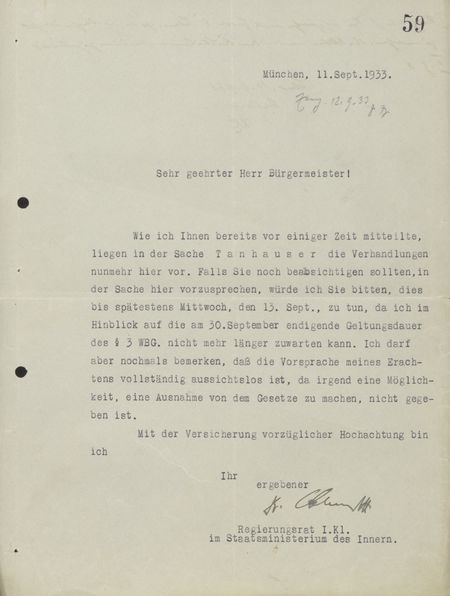

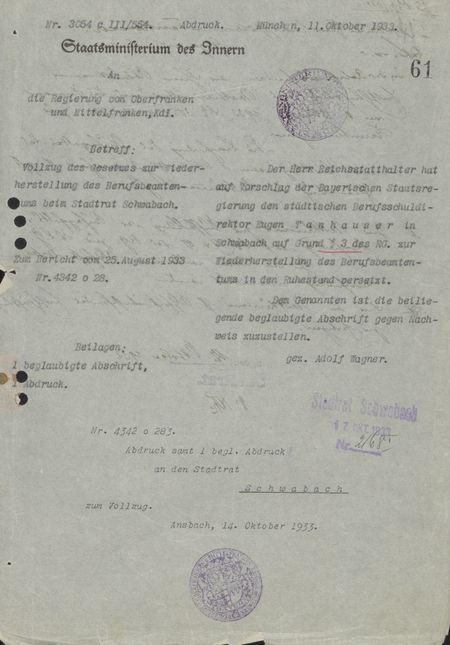

Da sein Vater allerdings Jude war, wurde er bereits wenige Monate später, im Oktober 1933, aufgrund § 3 des Reichsgesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums in den Ruhestand versetzt.[2] Mitte September hatte sich der Schwabacher rechtskundige Bürgermeister Dr. Georg Betz beim bayerischen Innenministerium und offenbar auch beim Kultusministerium noch erfolglos zugunsten Tanhausers eingesetzt.[3]

| Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums aufgrund dessen Eugen Tanhauser in den Ruhestand versetzt wurde. |

| Offensichtlich hatte sich der rechtskundige 1. Bürgermeister Dr. Georg Betz für den Verbleib von Eugen Tanhauser als Leiter der städtischen Berufsschule verwendet. Ende September 1933 wurde ihm jedoch vom bayerischen Innenministerium mitgeteilt, dass dies aussichtslos sei (Stadtarchiv Schwabach IV.2.446a) |

| Mit Schreiben des bayerischen Innenministeriums vom 11. Oktober 1933 wurde die zwangsweise Ruhestandsversetzung Eugen Tanhausers vollzogen. (Stadtarchiv Schwabach IV.2.446a) |

Zwei Versuche, auszuwandern, 1934 und 1938, wurden ihm verweigert und finanziell versuchte er sich zunächst im Dienst der israelitischen Kultusgemeinden Fürth und Nürnberg über Wasser zu halten. Obwohl ohnehin schon aufgrund seiner Status als „Mischling“ gefährdet, beteiligte er sich nach eigenem Bekunden an der Herstellung und Verbreitung antinationalsozialistischer Flugblätter. Ab 1941 musste er in einer Nürnberger Schraubenfabrik Zwangsarbeit leisten und konnte sich der Inhaftierung in ein Konzentrationslager entziehen, indem er ab November 1944 bis Kriegsende untertauchte.[4]

Am 27. April 1945 wurde er von der amerikanischen Militärregierung als kommissarischer Landrat des damaligen Landkreises Schwabach eingesetzt. 1946, 1948, 1952 und 1958 wurde er in dieser Funktion wiedergewählt. Zudem war er in verschiedenen Ehrenämtern, zumeist auf Landesebene tätig.[5]

In dem Land, in dem er von 1933 bis 1945 „verfemt“ war, wie er es ausdrückte, wurden seine Verdienste nach dem Krieg mit dem Bayerischen Verdienstorden (1959) und dem Großen Bundesverdienstkreuz (1964) gewürdigt. Seinen Ruhestand verbrachte Eugen Tanhauser von 1964 bis zu seinem Tod am 12. Oktober 1970 in Wangen im Allgäu.[6]

[1]Stadtarchiv Schwabach IV.2.446a fol. 54.

[2]Wie Anm. 1 fol. 61.

[3]Wie Anm. 1 fol. 59 und 59’.

[4]Max Liedtke, Sau geht zur Sau! In Erinnerung an Eugen Tanhauser. In: 60 und mehr. BLLV Heft 3 (2016) S. 8-11, hier S. 10-11. und Irmgard Pommersberger, Eugen Tanhauser. Erster demokratisch gewählter Landrat des Landkreises Schwabach. In: Heimatkundliche Streifzüge Heft 39 (2020), S. 41-47, hier S. 44-45.

[5]Irmgard Pommersberger, wie Anm. 4 S. 47.

[6]Wie Anm. 5 S. 47.