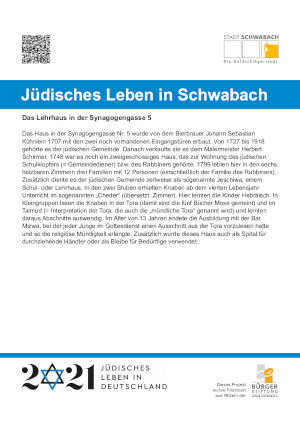

Das Haus in der Synagogengasse Nr. 5 wurde von dem Bierbrauer Johann Sebastian Kühnlein 1707 erbaut. Aus der Bauzeit stammt auch die Anordnung der beiden Türen, wobei die linke in die Wohnung im oberen Stockwerk, die rechte dagegen in eine eigenständige Wohnung führt. In den Jahren 1727 bis 1918 gehörte es der jüdischen Gemeinde. 1748 war es ein zweigeschossiges Haus, mit der Wohnung des jüdischen Schulkopfers (= Gemeindediener) bzw. des Rabbiners. 1799 lebten hier in den sechs heizbaren Zimmern drei Familien mit 12 Personen (darunter die Familie des Rabbiners), bis das benachbarte Rabbinerhaus 1739 fertiggestellt war.

| Blick in die Synagogengasse. Links im Vordergrund steht das Lehrhaus. (Foto: Ursula Kaiser-Biburger) |

Zusätzlich diente es der jüdischen Gemeinde zeitweise als Schulhaus, als sogenannte Jeschiwa, einem Lehrhaus. In den zwei Stuben erhielten Knaben ab dem vierten Lebensjahr Unterricht im sogenannten „Cheder“ (übersetzt: Zimmer). Hier lernten die Kinder Hebräisch. In Kleingruppen wurde in der Tora (damit sind die fünf Bücher Mose gemeint) und im Talmud (das ist die Interpretation der Tora, die auch die „mündliche Tora“ genannt wird) gelesen und dazu einzelne Abschnitte daraus auswendig gelernt. Im Alter von 13 Jahren endete die Ausbildung mit der Bar Mizwa, bei der jeder Junge im Gottesdienst einen Ausschnitt aus der Tora vorzulesen hatte und so die religiöse Mündigkeit erlangte. Die hier tätigen Lehrer mussten oft zusätzliche Gemeindeaufgaben übernehmen, weil sie für ihren Schuldienst nur einen geringen Lohn erhielten.

Im 19. Jahrhundert änderte sich diese Schulausbildung. Ziel sollten fortan nicht nur die Inhalte des religiösen Glaubens sein. Denn darauf legte der bayerische Staat großen Wert, als er am 23. 12 1802 die allgemeine Schulpflicht eingeführt hatte. Nachdem Schwabach 1806 zu Bayern kam, hatte das auch Auswirkungen auf jüdische Kinder. Ihre Ausbildung sollte nun um weltliche Fächer ergänzt werden, die dem staatlichen Lehrplan folgten. In den Religionsunterricht griff der Staat jedoch nicht ein. Übrigens wurde bei den jüdischen Kindern in Schwabach im Stundenplan der öffentlichen Schulen auf den Schabbat-Gottesdienst Rücksicht genommen.

Zusätzlich wurde das Lehrhaus auch als Unterkunft für durchreisende jüdische Hausierer oder einfache Händler als „Spital“ verwendet. Dieses Wort ist eine Verkürzung des Wortes Hospital und stammt von dem Lateinischen „hospes“. Es meint hier Gastfreund(schaft) oder Gastgeber.

Im Jahr 1918 erwarb Malermeister Herbert Schirmer das Haus. Seitdem hatte es keine jüdischen Besitzer .

Literatur:

Dehm, Karl und Heckel, Gottlob: Häusergeschichte der Altstadt Schwabach; Schwabach 1967.

Fleischmann, Lea: Heiliges Essen; Frankfurt a. Main 2010². S.18ff.

Manuskript vom Jüdischen Museum Franken (JMF), Fürth 2015.