1855 hatte die jüdische Gemeinde ein kleines Haus für ein rituelles Tauchbad erworben, das wohl schon 1750 von einem Rotgerber im Häfnersgässchen 8 erbaut war. Ein solches Bad wird im Judentum als Mikwe bezeichnet, weil deren Wasser zur Erlangung ritueller Reinheit durch Untertauchen dient. Das Wort Mikwe kommt von hebräisch „zusammenfließen“ oder „Sammelbecken für Wasser“.

Nötig war dieser Kauf, weil die bisherige Mikwe im Rabbinerhaus nicht mehr zur Verfügung stand. 35 Jahre lang konnte hier die jüdische Gemeinde die erwärmte Mikwe und einen Vorraum im Erdgeschoss benützen. Damit waren drei andere Mikwen in Privathäusern ersetzt worden, die sehr klein und eng waren. Vor allem aber konnten sie – im Gegensatz zur Mikwe im Rabbinerhaus - nicht erwärmt werden und hatten deshalb eine Wassertemperatur von durchschnittlich 10 bis 12 Grad.

| Öffentliche Mikwe der jüdischen Gemeinde bis 1938. Das Gebäude wurde 1977 abgerissen. (Foto: Sammlung Hans P. Grießhammer) |

Im Häfnersgässchen baute die Gemeinde eine neue Mikwe, die ebenerdig und geräumig war. Zudem hatte sie den Vorteil, dass sie nahe an der Schwabach lag und dadurch mit Wasser gespeist wurde. Dieser Umstand war eine grundlegende Bedingung, um eine wichtige religiöse Vorschrift zu erfüllen: Denn vor allem muss das Wasser, das später zur rituellen Reinigung dienen soll, "lebendiges", fließendes Wasser sein. Das heißt, dass nur Wasser natürlichen Ursprungs für diesen Zweck genutzt werden kann. Es darf weder herangetragen, noch anderweitig zur künftigen Mikwe transportiert werden. Aus diesem Grunde kommt nur Quell-, Grund- oder gesammeltes Regenwasser in Frage. Zudem braucht es eine Wassermenge von 500 bis 1000 Litern. Von daher war diese neue Mikwe an der Schwabach ideal und blieb bis 1938 im Gebrauch, bis die letzten jüdischen Bewohner vertrieben waren. Eine Mikwe ist bis heute für die jüdische Bevölkerung so essenziell und so bedeutend, dass ihr Bau sogar Vorrang vor der Errichtung einer Synagoge erhalten würde. Ihre besondere Bedeutung hat die Mikwe bis heute nicht verloren.

Warum braucht es im Judentum eine Mikwe?

Das rituelle Tauchbad hat seine Ursprünge in der Zeit der Propheten. Sie dient dazu, den Menschen beziehungsweise einen Gegenstand im kultischen Sinne, also spirituell zu reinigen. Da die Unreinheit mit dem Tod verbunden ist, müssen Juden, sollten sie mit einem Toten, mit Blut oder auch im weiteren Sinne mit dem Tod in Kontakt gekommen sein, ein Tauchbad nehmen. Dies gilt auch für die Zeit nach der Heilung von bestimmten Krankheiten. Deshalb schreiben die religiösen Vorschriften insbesondere Frauen, aber auch Männern den Besuch der Mikwe vor.

So wird Männern das Tauchbad vor dem Sabbat oder dem Versöhnungstag Jom Kippur oder nach einem nächtlichen Samenguss empfohlen. Strenger sind die Regeln für Frauen. Das geht zurück auf Aussagen in den fünf Büchern Mose: Darin steht, dass eine Frau, die blutet, unrein ist. Zur Reinheit gelangt sie erst wieder durch den Besuch der Mikwe. Erstmals steht dies am Vorabend der Hochzeit an, ebenso sollte sie regelmäßig zwölf Tage nach der Menstruation oder nach der Geburt eines Kindes die Mikwe aufsuchen. Erst danach sei die Frau wieder für den ehelichen Verkehr bereit. Während der Periode bis zum Bad in der Mike ist ein eheliches Zusammensein verboten. Das Paar lebt in dieser Zeit quasi nur wie „gute Freunde“ zusammen. Darüber hinaus dient die Mikwe zum Eintauchen von neu erworbenen Gefäßen wie Geschirr, Töpfen bzw. Pfannen, die vorher ausgebrannt worden waren. Dann entsprechen die Gegenstände den Reinheitsvorschriften

Grundsätzlich ist es selbstverständlich, dass man sich vor dem Gang ins Tauchbad sauber gewaschen hat. Niemals gehen Männer und Frauen zusammen in die Mikwe. Idealerweise sollte es übrigens in jeder Gemeinde zwei unterschiedliche Mikwen geben, eine für Frauen und eine für Männer. Doch falls es nur eine gibt, selbst wenn es nur eine Frau gibt, die nicht dieselbe Mikwe besuchen möchte, in die auch Männern gehen, wäre das Grund genug, diese als eine reine Frauen-Mikwe zu deklarieren und Männern den Zugang zu verbieten.

Begleitet werden Frauen stets von einer Frau und Männer ausschließlich von einem Mann, dabei wird der Mikwen-Besuch mit Gebeten begleitet und bestätigt. Männer gehen am Morgen in die Mikwe und Frauen eher gegen Abend. Im Vorraum muss alles Körperfremde abgelegt werden, was zwischen Körper und Wasser eine Trennwand bilden könnte wie Nagellack, Lippenstift, Schmuck, Haarklammer, Kontaktlinsen oder Prothesen. Beim Untertauchen darf kein Haar aus dem Wasser ragen und die Augen sollten halb geöffnet bleiben. Nur auf diese Weise wird die spirituelle Reinheit eines Menschen wieder hergestellt. Es besteht die Möglichkeit nur einmal oder dreimal oder gar siebenmal unterzutauchen.

In Schwabach weiß man von mindestens vier Mikwen. Neben der im Häfnersgässchen, die alsbald nach 1938 abgerissen wurde, war die im Rabbinerhaus noch etwas länger erhalten geblieben wie auch die in der Glockengießergasse 3, nicht aber diejenige im Haus in der Synagogengasse 14.

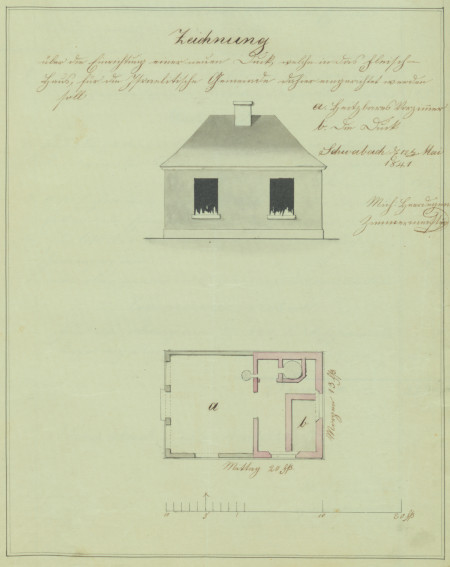

| Bauplan für eine Mikwe im Garten der Synagoge von 1841. Diese Planung wurde nicht verwirklicht. (Stadtarchiv Schwabach IV.4.47) |

Nicht uninteressant waren die baulichen Verhältnisse im Rabbinerhaus, wo die Mikwe mit Grundwasser, das durch den Boden und den unteren Teil der Wände einsickerte, gespeist wurde. Beim Besuch der Mikwe wurde dann warmes Wasser hinzugegeben, das in einem Kessel im Vorraum erhitzt wurde. Alle zwei bis drei Monate musste das Wasser ausgetauscht werden. Bis sich die vorgeschriebene Menge wieder angesammelt hatte, dauerte es einige Wochen. Das Wasser sollte stets klar sein. Zudem gab es hier im Erdgeschoss einen etwa 19 Quadratmeter großen und beheizbaren Vorraum, in dem man sich entkleidete, ehe man über eine Treppe in ein Gewölbe aus Backstein in das eigentliche Bad herabstieg. Das Becken hatte eine Länge von 2,30 Metern und eine Breite von einem Meter. Die Wassertiefe betrug 1,20 Meter. Doch nach einer Visitation des Rabbinerhauses im Jahre 1829 wurde der Zustand der Mikwe als schlecht befunden, worauf sie entsprechend von der Gemeinde verbessert wurde. Elf Jahre später (1840) wurde nach einer weiteren Visitation durch den Landgerichtsarzt jedoch entschieden, dass die Mikwe nicht mehr den gesundheitlichen und hygienischen Erfordernissen der Bäderverordnung entspräche. Der Versuch im benachbarten Schächter-Haus eine Mikwe zu bauen, scheiterte am Einspruch des Eigentümers, der es nicht erlaubte, von der Quelle aus die notwenige Wasserleitung bis zum Schächterhaus zu verlegen.

Literatur:

Dehm, Karl und Heckel, Gottlob: Häusergeschichte der Altstadt Schwabach; Schwabach 1967.

Grübel, Monika: Judentum- Dumont Schnellkurs; Köln 2004 (6. Aufl.).

Manuskript vom Jüdischen Museum Franken (JMF) , Fürth 2015.

https://www.juedische-allgemeine.de/religion/nicht-nur-sauber-sondern-rein/ (abgerufen 22.09.021).

https://www.kulturerbebayern.de/blog/artikel/die-mikwe-rituelle-neugeburt.html (abgerufen 22.09.2021).