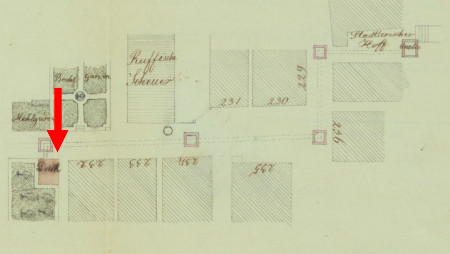

Im Garten der Synagoge errichtete die jüdische Gemeinde in Schwabach einst im Sommer 1771 ein „Fleisch-Häußlein“ zur Austeilung von geschächtetem Fleisch. Wie das Haus aussah, ist unbekannt. Es ist nur einem historischen Plan von 1841 zu entnehmen. Darüber hinaus existiert der schriftliche Hinweis, dass der Nachbar von Hausnummer 8 auf einen Mindestabstand Wert legte.

| Das jüdische Fleischhaus bzw. Haus des Schächters war ein kleines Gebäude am Rand des Synagogengartens. 1841 war angedacht, es zu einer Mikwe umzubauen. (Stadtarchiv Schwabach IV.4.47) |

Warum musste das Fleisch geschächtet sein? Was ist damit gemeint?

Gemäß der Speisevorschriften müssen alle Speisen der Kaschrut (den Speisegesetzen) entsprechen. Danach müssen die Speisen koscher, also rein, tauglich und geeignet sein. Deshalb sind nicht alle Tiere nach dieser Regel für den Verzehr geeignet. Erlaubt sind Tiere, die auf dem Land leben und die gespaltene Klauen haben, also Paarzeher und Wiederkäuer sind. Ebenso kann Geflügel, aber keine Vögel, auf den Speiseplan kommen wie auch alle Fische mit Flossen und Schuppen.

Da die Bibel an einigen Stellen den Genuss von Blut verbietet, hat sich die spezielle Schlachtmethode des Schächtens entwickelt, die nur von einem eigens ausgebildeten Schächter (Schochet) praktiziert werden darf und der mit seinen Werkzeugen der Aufsicht des Rabbiners untersteht.

Von daher war ein Fleischer, der rituell schlachtet, also schächtet, für die jüdische Gemeinde sehr wichtig. Von ihm hing und hängt bis heute die Versorgung der Gemeindemitglieder mit koscherem Fleisch ab. Nur gut ausgebildet, gelingt es diesem mit einem einzigen schnellen Schnitt an der Halsunterseite die Luft- und Speiröhre, Adern und die beiden Vagusnerven zu durchtrennen. Das Tier stirbt auf diese Weise innerhalb weniger Sekunden und soll so am wenigsten leiden müssen. Deshalb müssen die Messer sehr scharf und makellos sein, was vom Rabbiner überprüft wird. Anschließend muss das Tier gänzlich ausbluten.

Zudem muss das Tier genau untersucht werden. Weist es Unregelmäßigkeiten wie Geschwüre auf, darf es nicht verzehrt werden.

Manchmal gab es auch Schächter, die es mit den religiösen Vorschriften, zu denen auch Gebete gehören, nicht so genau nahmen wie der Schochet Moses Kohn im frühen 19. Jahrhundert. Über zwanzig Jahre soll er immer wieder mit seinem „üblen Betragen“, das heißt dem fleißigen Kartenspiel im Wirtshaus negativ aufgefallen sein. Sogar während seiner Arbeitszeit sei er ins Wirtshaus mitsamt seiner Schächtmesser gegangen, obwohl er doch auf deren einwandfreien Zustand zu achten hatte und trotz des Verbots des Rabbiners. 1821 musste Moses Kohn sein Amt als Schochet niederlegen, das hier mit dem Dienst des Vorsängers im Gottesdienst verbunden war.

Erst 1839 hatte die jüdische Gemeinde mit Isaak Löwenthal wieder einen ordentlichen Schächter gefunden, der auch die beiden benachbarten Häuser Nr. 8 (1843)und 10 (1846) kaufte und hier für etwa 20 Jahre lebte.

Literatur:

Dehm, Karl und Heckel, Gottlob: Häusergeschichte der Altstadt Schwabach; Schwabach 1967.

Grübel, Monika: Judentum- Dumont Schnellkurs; Köln 2004 (6. Aufl.).

Manuskript vom Jüdischen Museum Franken (JMF) , Fürth 2015